第一作者:Wei Zhang

通讯作者:赵东元院士;李伟研究员

通讯单位:复旦大学

研究亮点:

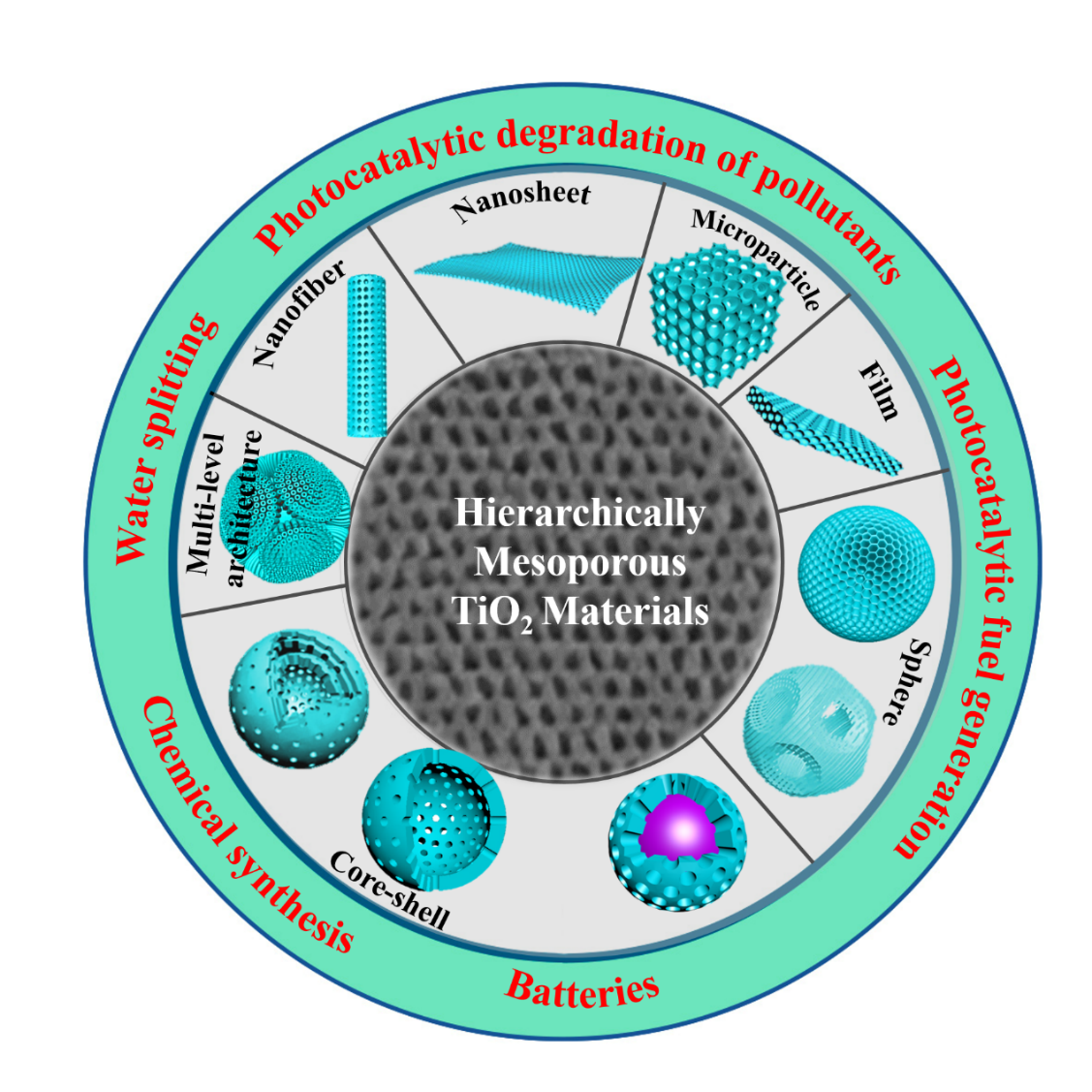

1. 以形貌对多级孔道介孔二氧化钛进行了分类,包括纳米线、纳米片、微米级别的颗粒、薄膜,纳米球、核壳结构和多级结构,并介绍相应的合成方法。

2. 概述了就有多级孔道介孔二氧化钛材料在能源和环境方面的应用,包括污染物降解,光催化合成燃料,光电催化水分解,化学合成,锂离子电池和钠离子电池等。

介孔二氧化钛材料

自从1972 TiO2电极首次被发现在光催化水分解具有活性后,TiO2由于其丰度高、价格低、生物相容性好和优异的稳定性引起了人们极大的关注。到目前为止,TiO2不仅在传统领域中(如涂料、化妆品等)发挥了极大的作用,在新兴的领域如催化、能源存储与转化、生物医药和环境修复等也展现了巨大的潜力。人们已经合成了各种不同的二氧化钛基纳米材料用于不同的应用。在其中,介孔二氧化钛材料,尤其是具有多级孔道,由于其高的比表面积,大的孔体积,可调的孔径及形貌和纳米尺度效应引起了科研工作者的关注。

到目前为止已经有很多优秀的综述文章总结了TiO2基材料的合成、性能和应用,但是很少有文献关注具有多级孔道的介孔TiO2的形貌多样性和结构-性能关系。

成果简介

鉴于此,复旦大学赵东元院士和李伟研究员团队在National Science Review上发表了综述文章。系统的概述了具有多级孔道的不同形貌的介孔二氧化钛的合成和其在能源环境方面的应用。

图1. 多级孔道的不同形貌的介孔二氧化钛和能源环境方面的应用。

要点1:具有多级孔道介孔TiO2的合成

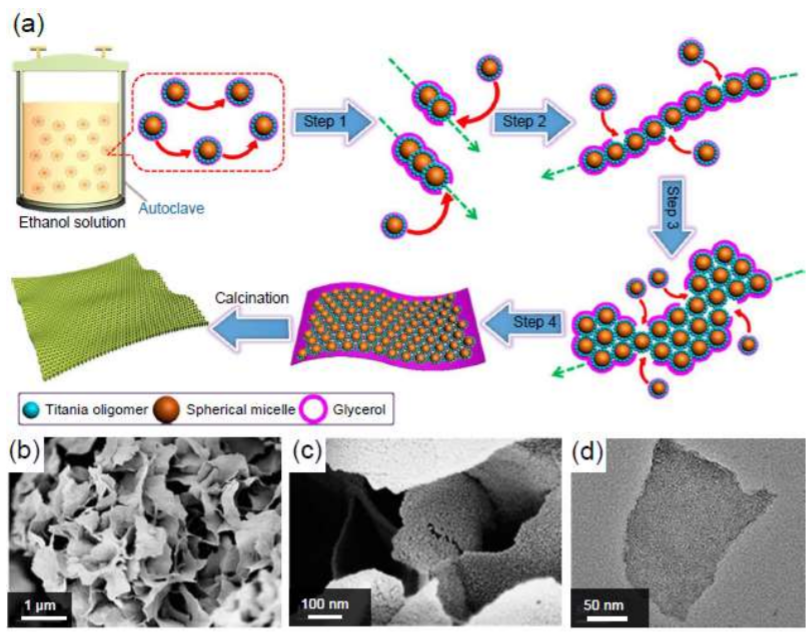

作者首先以形貌将具有多级孔道的介孔TiO2分为了纳米线、纳米片、微米级别的颗粒、薄膜,纳米球、核壳结构和超结构,然后对不同形貌多级孔道的介孔TiO2的合成方法进行了详细的介绍,重点介绍了过程和机理以及实现材料可控合成的要素。

图2. 多级孔道的介孔二氧化钛合成。

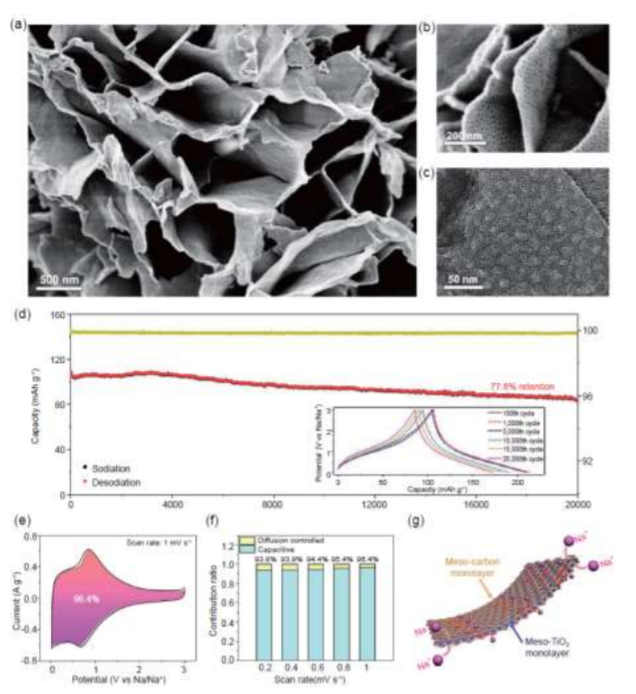

要点2:具有多级孔道介孔TiO2的在能源和环境方面的应用

总结了具有多级孔道的介孔TiO2在能源和环境方面的应用,包括污染物降解,光催化合成燃料,光电催化水分解,化学合成,锂离子电池和钠离子电池。重点关注材料在不同领域展现出的优缺点以及构效关系。并概述了在不同领域中重要的改性方法。

图3. 多级孔道介孔TiO2的应用。

要点3. 未来的发展方向

合成方面:1)在原子和分子尺度上理解多级孔道介孔TiO2的形成过程,为精准合成打下基础。2)进一步发展简便和可靠的合成方法实现多级孔道介孔TiO2的快速合成。3)合成机油更复杂介观结构和形貌的多级孔道介孔TiO2。4)实现不同晶相多级孔道介孔TiO2的合成。

应用方面:1)建立可靠的构效关系。2)光催化领域进一步提高太阳光的利用效率。3)电池领域平衡多孔结构和体积能量密度之间的关系。4)基于特殊的多孔结构,发展新的电池体系。5)催化领域,发展具有可控酸类型、酸密度和高比表面积的多级孔道介孔TiO2。

小结

作者系统总结了多级孔道介孔TiO2的合成及其在能源催化领域应用的最新进展,并对本领域下一步的发展方向进行了展望。

参考文献

Wei Zhang et al. RecentAdvances in Synthesis of Hierarchically Mesoporous TiO2 Materialsfor Energy and Environmental Applications. National Science Review, 2020,nwaa021.

DOI: 10.1093/nsr/nwaa021

https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa021

作者简介

赵东元教授,复旦大学教授,中科院院士,第三世界科学院院士。主要从事沸石分子筛、纳米介孔材料合成等方向的研究工作。在国际重要刊物上发表SCI论文650余篇,中国发明专利39项,授权32项,论文被引用近11万次(hindex = 159),被ISI Web of Science列为近十年100名引用率最高的化学家之一(排名65),被汤森路透社列为全球2011-2019化学、材料两个领域高被引科学家;也被列为最具国际影响力的中国科学家。2004年获国家自然科学二等奖,2008年获发展中国家科学院科学奖TWAS化学奖,2016年获世界科学院科学奖TWAS-Lenovo科学奖。2000年入选教育部长江“特聘教授”,2007年被增选为中科院院士,2010年被增选为第三世界科学院(TWAS)院士。

李伟教授复旦大学化学系青年研究员。主要从事功能介孔材料的定向合成、结构调控以及应用等方面的研究工作。发展了聚合物单胶束基元定向组装合成功能介孔材料新方法,探索了介孔孔道限域效应在催化、能源领域的应用。共在SCI收录期刊上发表相关研究论文120篇,其中第一作者或通讯作者论文53篇,论文总他引12000余次,H因子46,21篇论文入选ESI高被引论文。2017年获教育部自然科学奖一等奖(第三完成人),2016年至2018年期间,获得上海市东方学者和上海市千人等荣誉,2019年入选科睿唯安(Clarivate Analytics)“高被引科学家”。