研究背景

随着能源需求的不断增加和环境问题的日益严重,替代石油的可再生能源与化学原料的研究逐渐引起科学家的广泛关注。尤其是合成气(syngas)的制备与转化技术,因其在燃料与化学品生产中的潜力,成为了研究的热点。合成气是一种主要由一氧化碳(CO)和氢气(H₂)组成的气体,可通过煤、天然气及生物质等多种原料转化而成。其后续转化过程,尤其是通过费托合成(Fischer–Tropsch, FT)反应生产线性α-烯烃(LAOs),已成为学术界和工业界的重点关注对象。线性α-烯烃作为重要的化学中间体,广泛应用于塑料、表面活性剂及其他化学品的生产。然而,现有的FT工艺在生产LAOs时面临许多挑战。尽管高温FT技术在燃料生产中得到了成熟应用,但在转化合成气为有价值的化学品方面的效率依然较低。特别是CO₂的产生和C₂–C₄烯烃的主导地位导致了线性α-烯烃(C₅–C₁₀)产量的降低,进而影响了整体的碳利用效率。为了解决这些问题,国家能源集团&荷兰埃因霍温理工大学王鹏、国家能源集团门卓武以及荷兰埃因霍温理工大学的Emiel J. M. Hensen等研究者携手在“Nature”期刊上发表了题为“Efficient conversion of syngas to linear α-olefins by phase-pure χ-Fe5C2”的最新论文。他们探索了新型催化剂以优化FT至LAOs的过程。最新研究表明,使用相纯的χ-铁碳化物(χ-Fe₅C₂)催化剂可以显著提高CO转化率并降低CO₂的选择性。通过优化催化剂的合成方法,确保了χ-Fe₅C₂相的纯度,从而避免了常规FT催化剂中常见的碳沉积和其他副反应。这一催化剂在反应条件下展现出卓越的稳定性和活性,CO转化效率在250°C时即表现出高达53%的转化率,且其CO₂选择性保持在较低水平。 最后,本文进一步的研究通过密度泛函理论(DFT)计算和微动力学模拟揭示了χ-Fe₅C₂催化剂在FT反应中的机理,显示了其较低的CO₂生成能垒。这不仅提升了合成气转化的效率,也为相似催化剂在其他反应(如醇、芳烃或喷气燃料的生产)中的应用提供了新的思路。

研究亮点

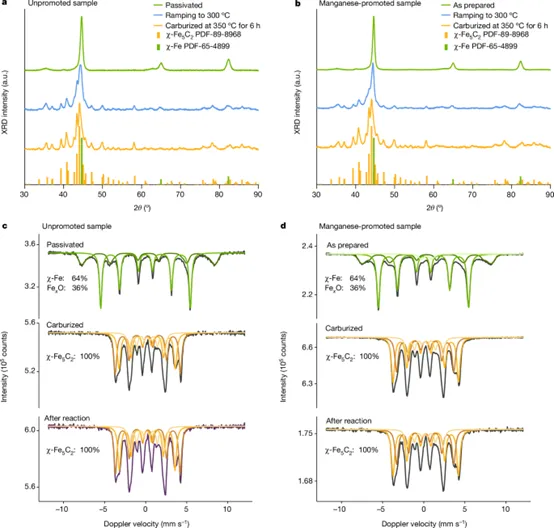

1. 实验首次利用相纯χ-Fe5C2催化剂进行费托反应(FT)以生产线性α-烯烃(LAOs),实现了高效转化的目标。2. 实验通过在265°C的温和条件下,展示了χ-Fe5C2催化剂的稳定性和高活性,CO转化率高达53%,CO2选择性低至9%,显示出优越的碳基选择性。3. 使用锰促进的χ-Fe5C2催化剂(Mn-χ-Fe5C2)进一步提高了产品分布,O/P比率从1.2提升至4.1,LAOs的选择性增加至50.7%,表明锰的加入有效改善了催化性能。 4. 原位穆斯堡尔谱和透射电子显微镜(TEM)表征结果证实,χ-Fe5C2相在反应过程中保持纯度,且未发生碳沉积或锰迁移,这增强了催化剂的长期稳定性。5. 研究结果表明,相纯χ-Fe5C2催化剂在FTLAO过程中的应用潜力,为合成气转化为有价值化学品提供了新的技术路径,预示其在工业化进程中的重要性。

图文解读

图2 活动相形成与演化的原位表征。

图3 纯相χ-Fe5C2 形成的环境透射电镜研究。

总结展望

本文展示了相纯χ-Fe5C2催化剂在费托合成-线性α-烯烃(FTLAO)过程中的高效能和稳定性。首先,通过优化催化剂相纯度,显著降低了CO2选择性,提升了对目标C2–C10线性α-烯烃的选择性。其次,锰的促进作用进一步增强了催化活性,并抑制了副反应。再者,通过高压穆斯堡尔谱仪的原位监测,深入理解了催化剂在反应条件下的稳定性和转化机制。最后,该研究表明,优化催化剂以提高碳转化效率和降低CO2排放,符合当前可持续发展的需求,可能为合成气转化为高附加值化学品开辟新的途径,推动相关领域的技术进步和产业应用。 Wang, P., Chiang, FK., Chai, J. et al. Efficient conversion of syngas to linear α-olefins by phase-pure χ-Fe5C2. Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08078-5