1.华东理工大学JACS:共溶剂电解液设计增强电催化炔醇选择性生成烯醇

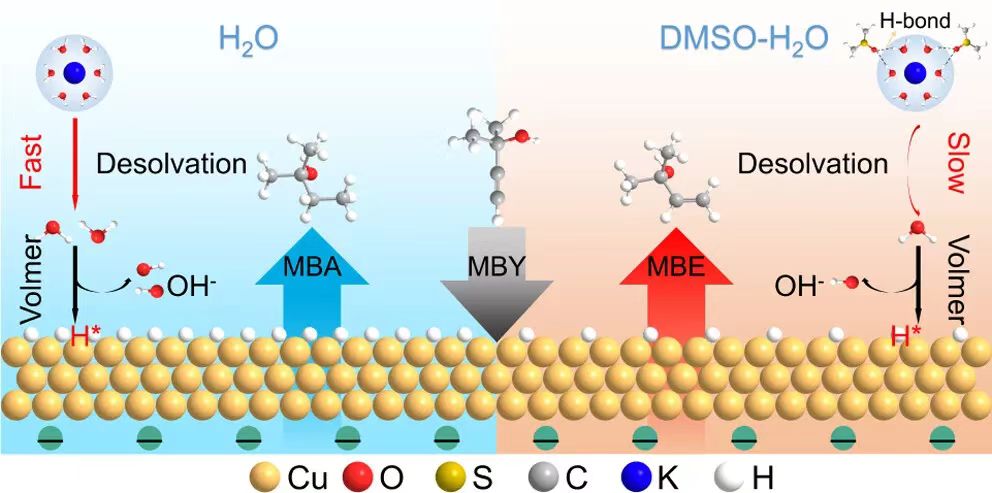

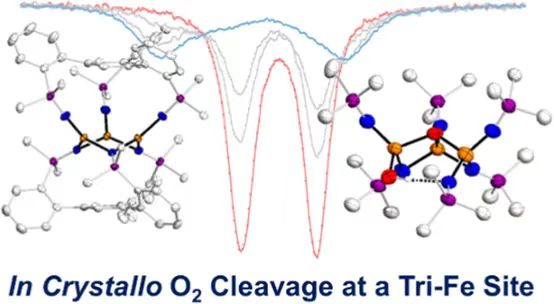

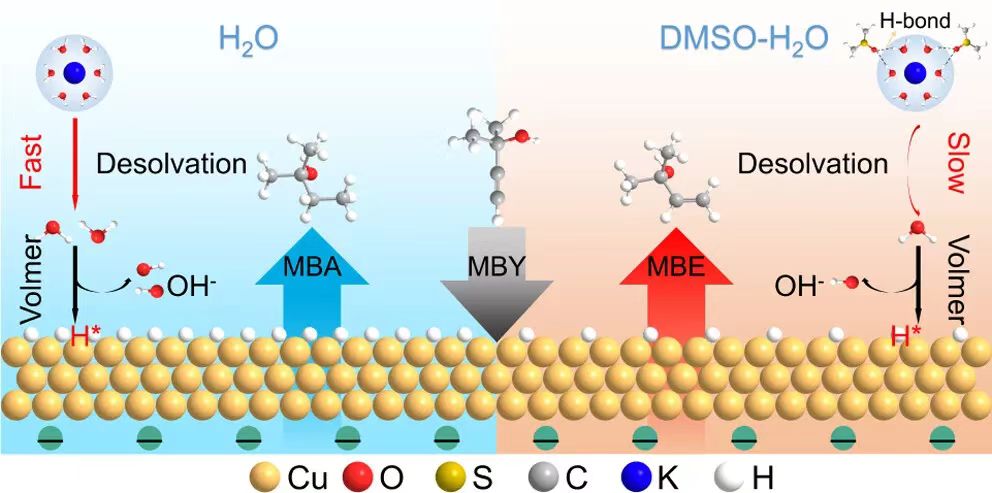

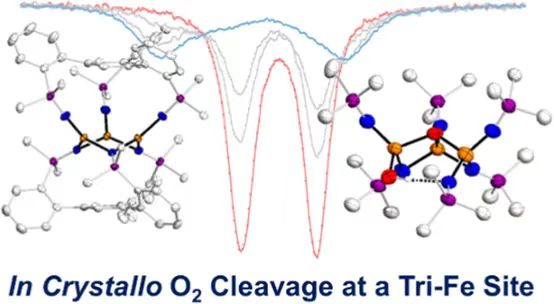

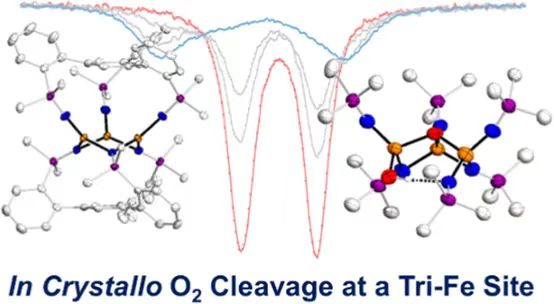

通过绿色电力电催化炔醇半加氢驱动电化学合成烯醇(alkenol)时替代传统热催化反应的一种符合可持续发展的路径。电催化剂和电解液对半加氢反应具有显著的影响,虽然目前人们发展了结构复杂的电催化剂,开发与工业催化剂适配的结构明确电解液是个有吸引力的策略,但是目前仍未曾得到发展。有鉴于此,华东理工大学李春忠教授、江宏亮研究员、吴新平教授等报道开发了DMSO-H2O共溶剂电解液用于电催化炔醇半加氢制备烯醇。1)当炔醇的转化率达到100%,DMSO-H2O电解液比不含DMSO的电解液相比具有显著改善的烯醇选择性,在各种测试电流密度下,烯醇的选择性从60-70%提高到90%。由于阻碍了水分子的接力,反应速率明显变慢。反应机理研究结果表明DMSO和H2O之间的强氢键能够阻碍界面H2O分子解离,导致电极表面的H*覆盖度降低。降低的H*覆盖度阻碍了炔醇分子的过度加氢反应,促进生成烯醇。2)这种DMSO增强烯醇选择性的策略能够用于商业催化剂,能够用于多种炔醇的半加氢催化制备烯醇。搭建了3×100 cm2电解槽放大堆栅,炔醇的转化率达到~96%,烯醇选择性达到~95%。这项工作展示了电解液增强烯醇电解的设计策略,而且表明电化学可持续制备烯醇的可能性。Yuan Zhao, Jia Wang, Xingzhou Zha, Xuedi Sheng, Lei Dong, Xin-Ping Wu*, Zhen Liu, Hongliang Jiang*, and Chunzhong Li*, A Cosolvent Electrolyte Boosting Electrochemical Alkynol Semihydrogenation, J. Am. Chem. Soc. 2024DOI: 10.1021/jacs.4c14773https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c14773自然界中使用含多个金属的活性位点催化O2的4电子还原反应,这些结构复杂的活性位点通常是低配位具有氧化还原能力的金属位点,能够精确的实现快速活化O2,同时避免产生具有毒性的部分还原氧物种。目前能够模拟这种生物coenzyme的复杂特点和反应活性的仿生(biometic)结构非常罕见。 有鉴于此,加州大学伯克利分校Jonathan Rittle等报道磷酰亚胺配体修饰的三个铁的Fe(II)活性位点的固态晶体活化O2分子。1)通过定量O2实验(in crystallo O2 dosing experiments)结合光谱表征、结构表征、磁性表征、理论计算,研究O2还原的中间体。2)研究结果表明暴露O2能够形成Fe2IIIFeIV-dioxo中间体,这种中间体能够与外源性反应物之间发生氧原子转移和氢原子转移反应,生成稳定的FeIIFe2III-oxo物种。这些研究有助于研究多金属活性位点上的化学键的动态生成和打破。

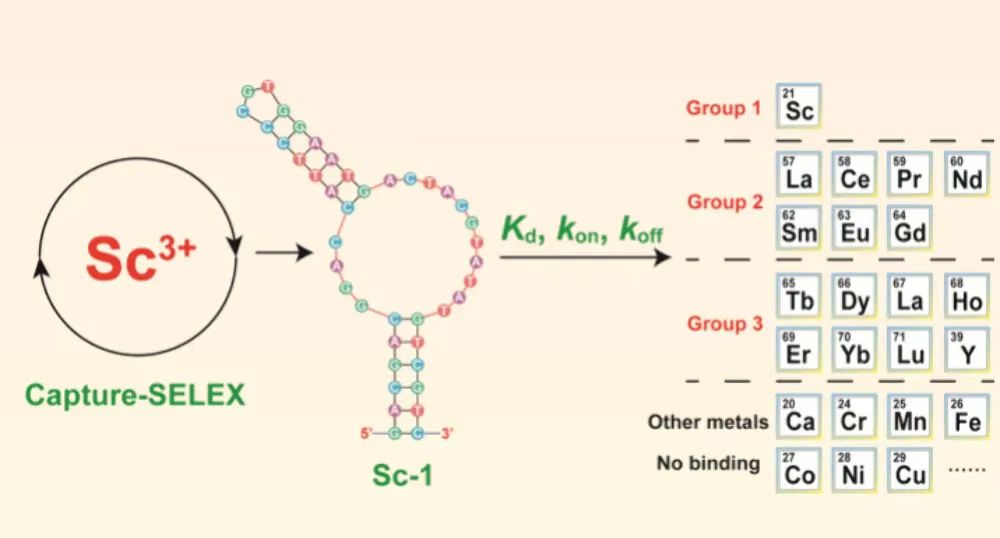

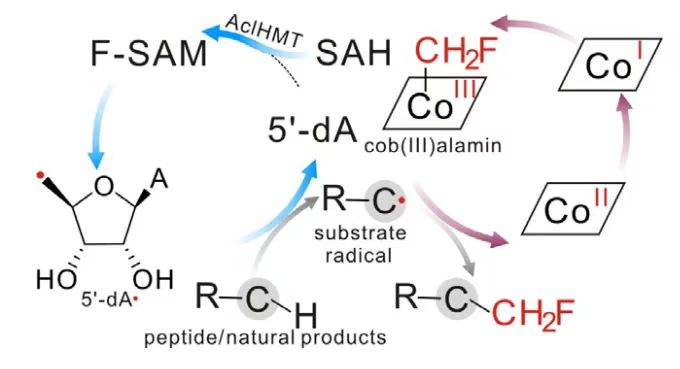

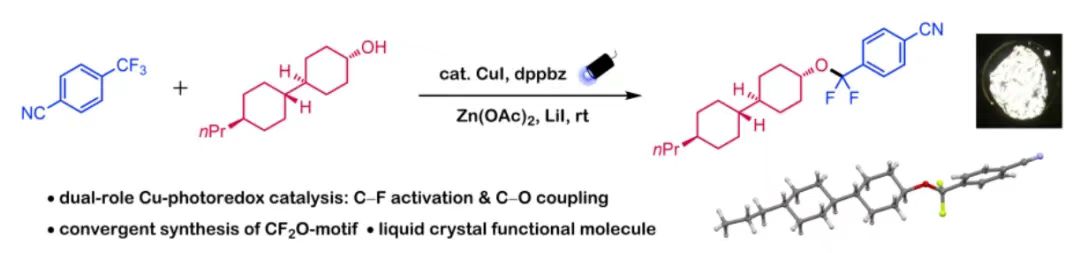

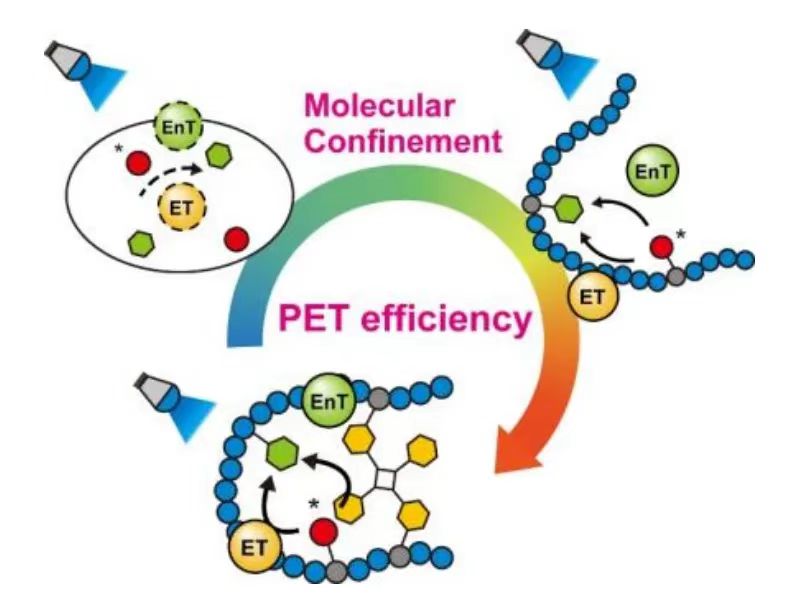

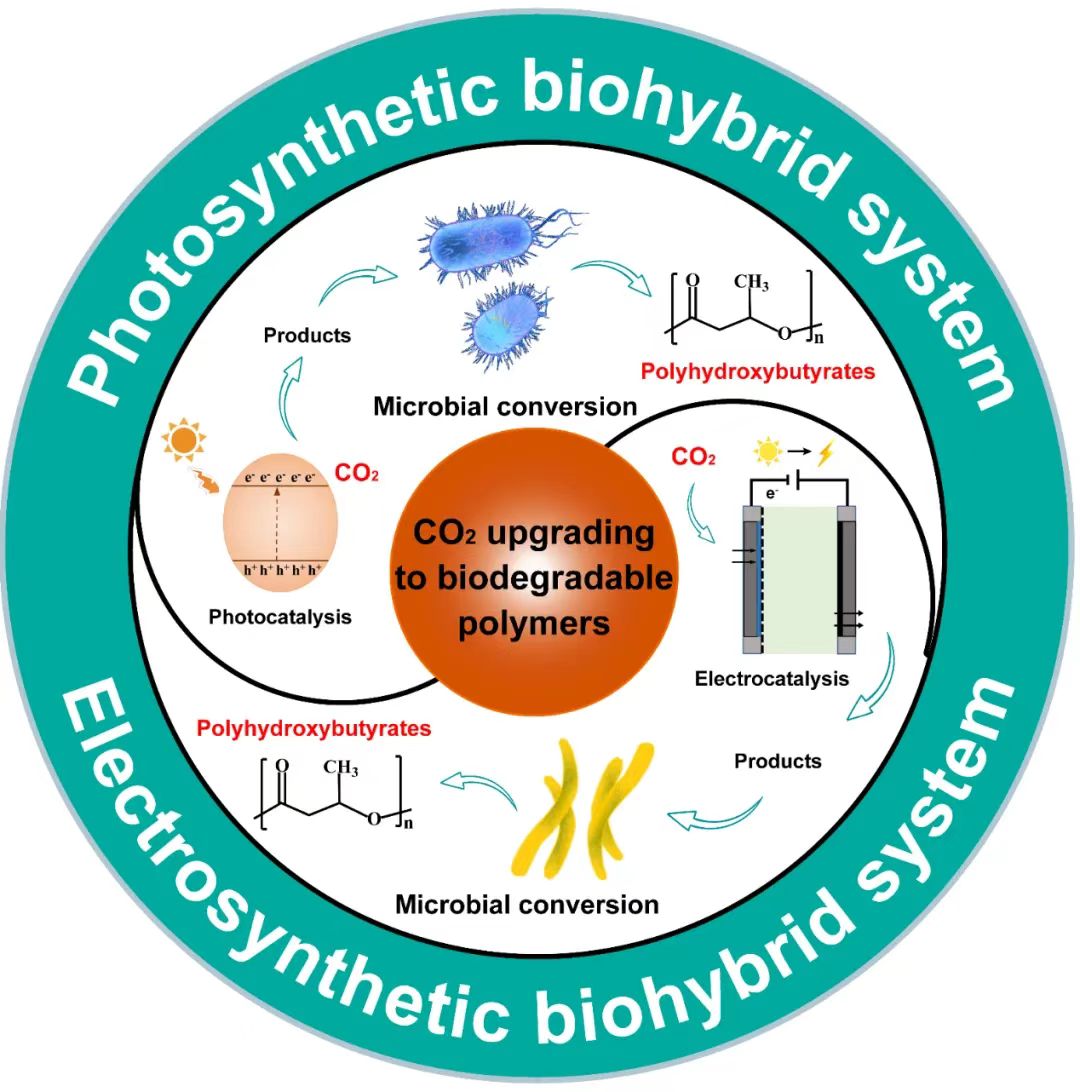

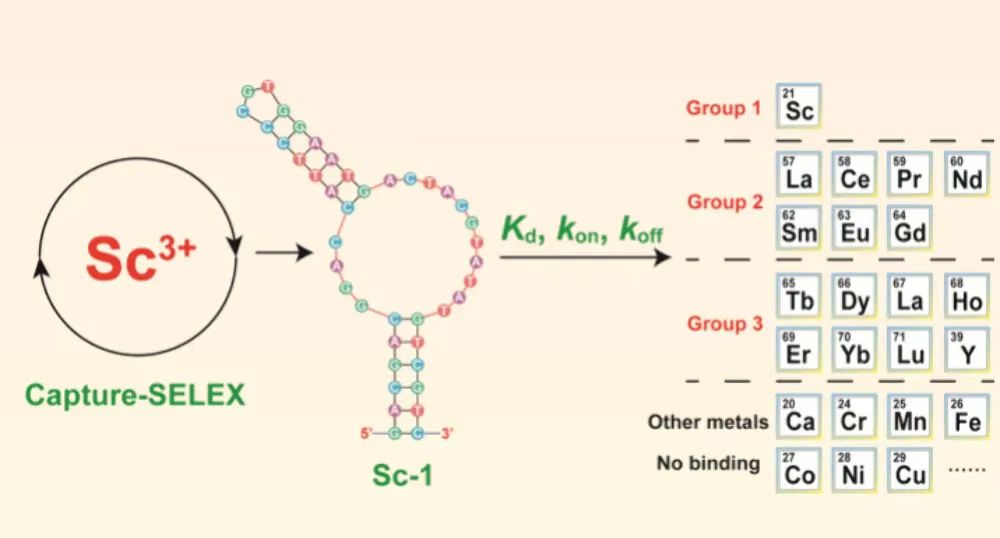

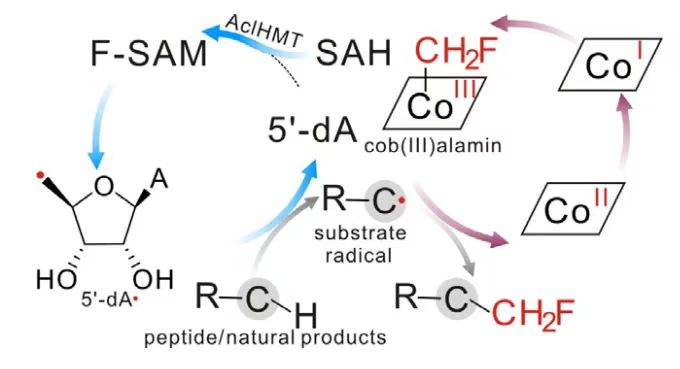

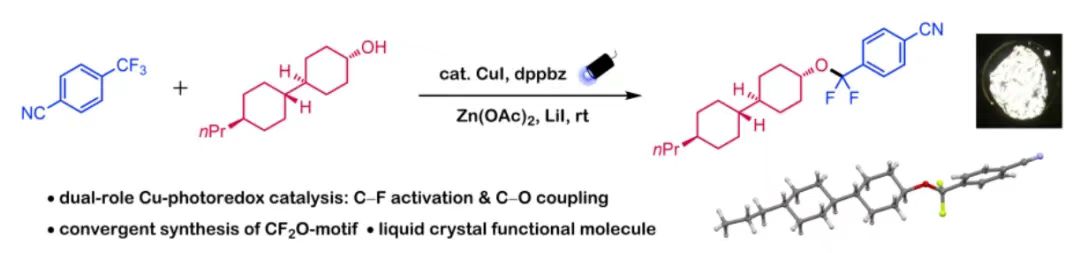

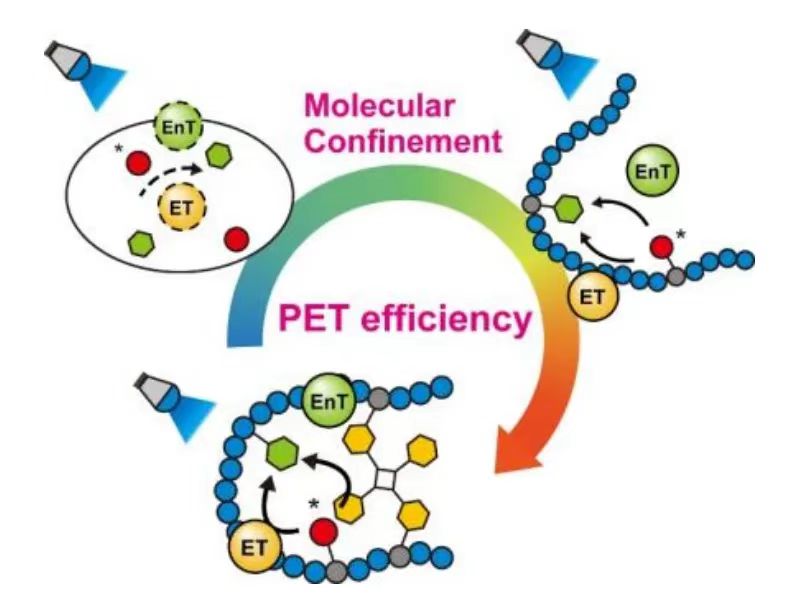

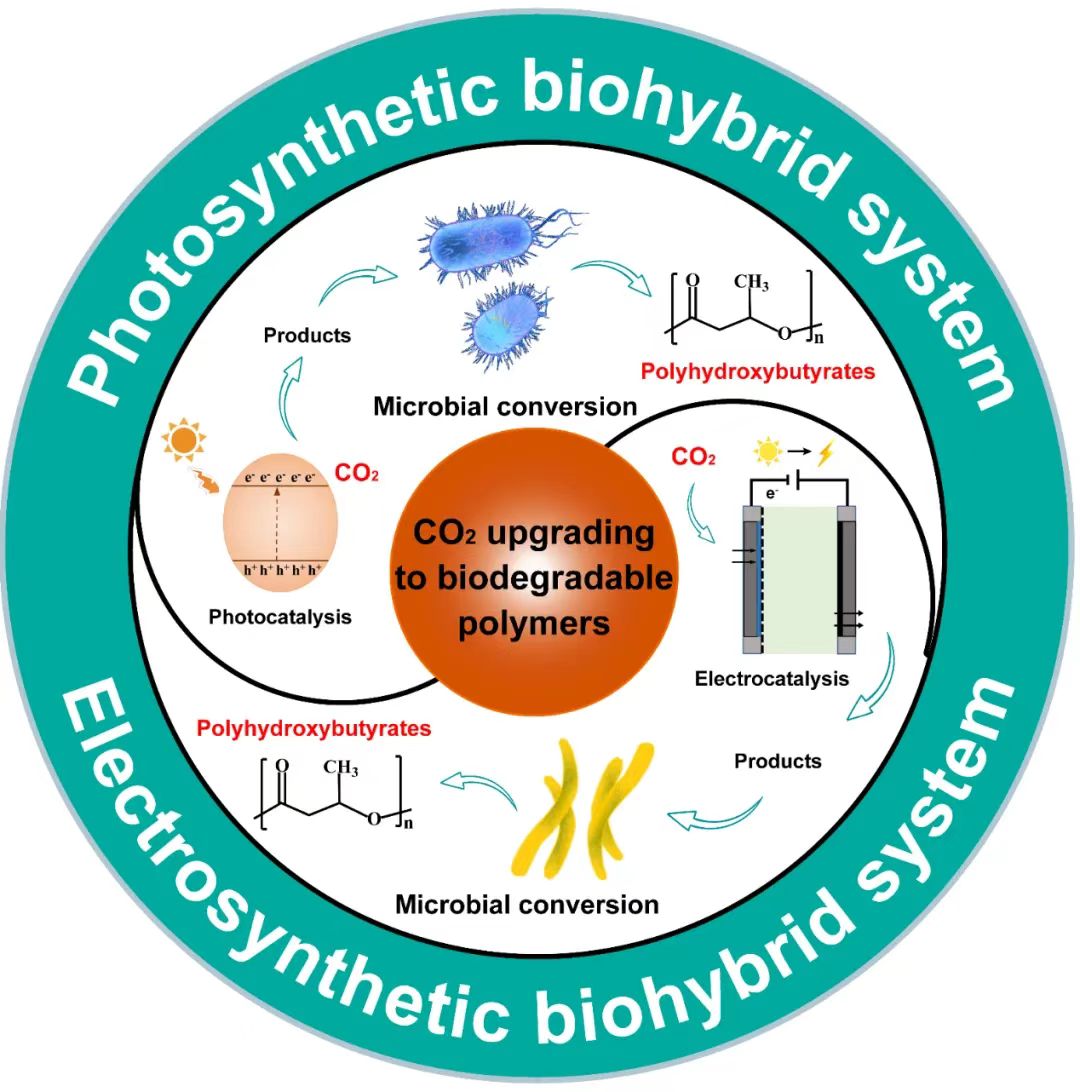

Heui Beom Lee, Nicholas Ciolkowski, Mackenzie Field, David A. Marchiori, R. David Britt, Michael T. Green, and Jonathan Rittle*, In Crystallo O2 Cleavage at a Preorganized Triiron Cluster, J. Am. Chem. Soc. 2024DOI: 10.1021/jacs.4c13492https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c13492稀土元素(REEs)在各种高科技领域得到广泛的应用。开发能够检测和区分不同稀土元素的亲和配体是分析化学的前沿课题。了解天然生物分子在识别稀土元素方面的局限性也很有趣。有鉴于此,滑铁卢大学刘珏文教授等将Sc3+作为分离DNA适配体的靶标,获得了Sc-1的适配体。 1)使用硫黄素T(ThT,thioflavin T)荧光分析发现,Sc-1能够只与稀土元素结合,不与其他金属离子结合。此外,Sc-1与Sc3+的结合动力学非常缓慢,结合形成的复合物能够避免EDTA解离。2)Sc-1与三价镧系金属离子的结合动力学不同,可以将17种稀土元素分为三大类:(1)La3+、Ce3+、Pr3+、Nd3+、Sm3+、Eu3+和Gd3+;(2)Tb3+、Dy3+、Ho3+、Er3+、Tm3+、Yb3+、Lu3+和Y3+;(3)Sc3+。NMR测试证实了稀土金属离子与适配体结合诱导构象变化。使用荧光链置换法(fluorescence strand-displacement),测得适配体检测REE离子的Kd范围为0.6~258.5 nM,,而且这种方法能够有效检测真实样品Sc3+。Jin Wang, Yunus A. Kaiyum, Xiangmei Li, Hongtao Lei, Philip E. Johnson, and Juewen Liu*, Kinetic and Affinity Profiling Rare Earth Metals Using a DNA Aptamer, J. Am. Chem. Soc. 2025 DOI: 10.1021/jacs.4c13768https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c137684.天津大学Angew:B12依赖SAM酶催化C-氟甲基化氟官能团以及含氟官能团在药物和农药领域非常重要,最近人们发现,SAM依赖甲基转移酶(methyltransferases)以及几种类似物能够通过亲核机理进行转移氟甲基。但是如何对未活化的碳原子进行氟甲基化仍然是个挑战,通常这种氟甲基化反应包括自由基机理。目前仍然没有能够对惰性碳原子位点进行氟甲基化的酶催化剂。有鉴于此,天津大学董敏教授、盈科瑞(天津)创新医药研究有限公司Jing Hu等报道B12依赖的自由基SAM甲基转移酶(B12-RSMT)QCMT,能够利用AclHMT(Aspergillus clavatu来源的卤代甲基转移酶(HMT))原位产生的氟化SAM(F-SAM)对谷氨酸的Cα位点进行氟甲基化。1)QCMT能够切断F-SAM,生成5′-dA自由基。通过HRMS、19F NMR、X射线晶体表征,验证反应的中间体。而且B12-RSMTs CysS和GenD1同样能够将氟甲基转移到天然产物分子上。2)此外,研究发现F-SAM不是强制性的。当使用SAM作为自由基引发,还原后的B12-RSMT能够与CH2FI直接生成CH2FCBl,并且转移CH2F官能团。这项研究展示了使用非生物性的辅酶进行基于自由基的酶催化氟甲基化,将自由基SAM酶拓展到氟化学领域。 Liyuan Kong, Jianliang Zhang, Haoxin Wang, Zhifeng Wei, Wenrui Wang, Jing Hu, Min Dong, B12-Dependent Radical SAM Enzymes Catalyze C-Fluoromethylation via a CH2F-cobalamin Intermediate, Angew. Chem. Int. Ed. 2024DOI: 10.1002/anie.202419815https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202419815含氟化合物在功能性化合物中非常重要,制备新颖结构对于开发药物和材料科学非常重要。有鉴于此,北海道大学Dennis Chung-Yang Huang等报道Cu催化,三氟甲基芳烃和有机醇之间的光诱导脱氟C-O偶联反应。1)这种方法能够直接合成广泛的二氟苄基醚(ArCF2OR),而且包括具有液晶特点的化合物。通过对这种方法的简单调节,能够生成ArCF2I,这是一种具有应用性的含氟化合物。2)反应机理研究发现ArCF2I能够用于生成ArCF2·自由基,此外通过一系列实验验证了机理包括两个循环:与两个双膦酸盐配体结合的Cu(I)作为光催化剂活化C-F化学键,与一个双膦酸盐配体配位的Cu(I)用于C-O偶联反应。此外,发现碘化锂和醋酸锌两种添加剂在调节两个催化反应循环过程中的关键作用。这种Cu催化剂的双重作用表明,单一催化剂体系的碱金属光催化剂能够活化反应物和形成化学键两种功能。Priya Saha, Mingoo Jin, Dennis Chung-Yang Huang, Defluorinative C‒O Coupling between Trifluoromethylarenes and Alcohols via Copper Photoredox Catalysis, Angew. Chem. Int. Ed. 2025DOI: 10.1002/anie.202419591 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.2024195916.Angew:单链纳米粒子内的光诱导能量-电子转移昆士兰理工大学(QUT)Christopher Barner-Kowollik、九州大学Masanori Nagao等报道发现单链纳米粒子(SCNPs, single-chain nanoparticles)通过紧密共价折叠单链聚合物能够通过修饰的催化活性位点具有比分散在溶液中的催化剂体系相比,表现增强的光催化性能。1)通过堆叠的紧凑程度,能够精确调控催化活性,表明分子限域时调控光催化反应的关键因素。特别是在线性聚合物修饰查尔酮(chalcone)和Ru(bpy)3催化位点,通过510 nm光进行光敏化[2+2]环加成反应构筑SCNP,发现当Ru(bpy)3结构处于聚合物分子链上比Ru(bpy)3分散在溶液中的情况下,能够更快速生成SCNP。随后将Ru(bpy)3作为光催化剂,芘(pyrene)作为电荷转移单元,发现当聚合物变得更加紧凑,光催化活性增强,但是当SCNP太紧凑反而导致光催化活性显著降低。2)这项工作确定了SCNP的用于光催化剂的催化剂限域的最合适区域(goldilocks regime)。 Masanori Nagao, Kai Mundsinger, Christopher Barner-Kowollik, Photoinduced Energy/Electron Transfer within Single-Chain Nanoparticles, Angew. Chem. Int. Ed. 2024DOI: 10.1002/anie.202419205https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.2024192057.东华大学Angew综述:光-电生物复合将CO2转化为生物降解塑料人类造成CO2排放量的不断上升,以及不可降解塑料污染的普遍问题,说明目前可持续发展型社会面临的紧迫挑战。在塑料工业中实现这种可持续性,同时有效解决这些环境问题,需要制定和实施利用二氧化碳作为原料合成可生物降解聚合物的创新战略。这些技术不仅有助于缓解大气中二氧化碳浓度的升高,而且能够在制造聚合物的过程种使用可再生碳。CO2升级为各种C1-3化学品的方面得到大量的研究,但是如何从CO2得到可生物降解的聚合物仍然是一个巨大的挑战。 有鉴于此,东华大学杨建平教授、乌婧博士等综述报道描述了CO2催化转化为可生物降解聚合物的主要方法,包括光催化-生物催化和电催化-生物催化。1)这一观点的重点是优化生产工艺和催化剂效率,这对于应对塑料行业脱碳的迫切挑战至关重要,这与全球环境的可持续目标一致。

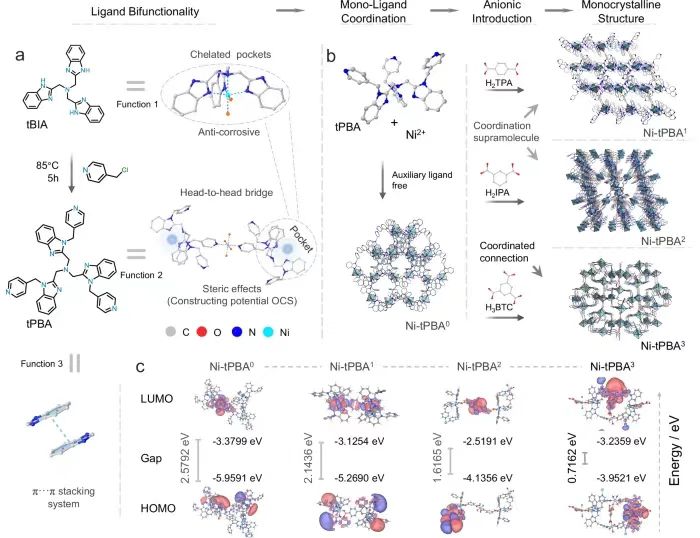

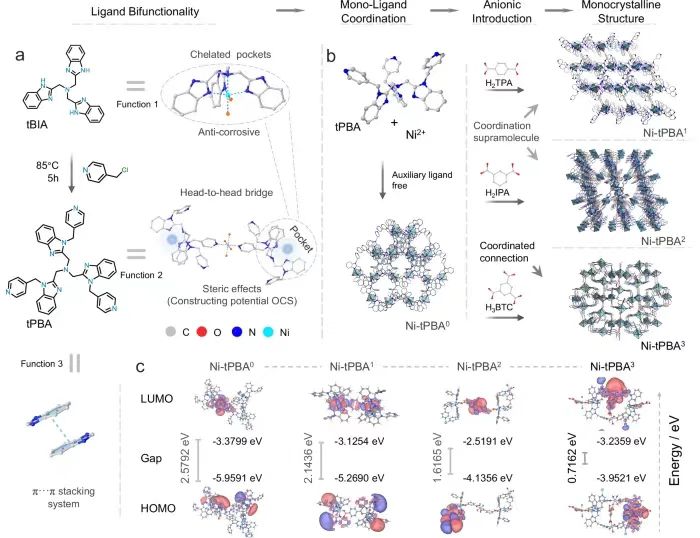

2)CO2转化为可生物降解聚合物的最新进展主要包括开发光/电催化和生物催化杂化体系的策略,为拓展CO2衍生产品的种类提供新机会。这些创新策略有可能推动可生物降解聚合物,而且为未来能源以及化学工业的基础研究提供帮助。 Min Kuang, Bingbing Li, Linjiao Zhou, Zichao Huang, Jing Wu, Shaobin Wang, Jianping Yang, Carbon Dioxide Upgrading to Biodegradable Plastics through Photo/Electro-Synthetic Biohybrid Systems, Angew. Chem. Int. Ed. 2024DOI: 10.1002/anie.202422357https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.2024223578.西北工业大学Nature Commun:金属位点配位水分子的电催化OER功能的鉴定和调控 配位化合物是具有前景的电催化OER催化剂,但是如何调节局部配位结构改善电催化OER反应动力学仍然是个挑战。有鉴于此,西北工业大学张秋禹教授、郭威副教授等通过羧酸阴离子和多共轭苯并咪唑配体的协同作用,调节一系列结构明确且稳定的配位化合物超分子/配位结构。1)作为配体的水分子能够作为潜在的开放配位位点,且能够直接转变为中间体,金属中心位点能够与H2O重新配位,避免晶格氧溶解。原位实验和理论计算模拟表明,Ni金属中心原子与相邻水分子配体之间能够发生分子内的氧耦合机理,这个机理的热力学能垒较低。当具有更多配位水分子时,分子内的氧耦合机理的反应动力学更有优势。2)优化后能够在10 mA cm-2电流密度实现248 mV过电势,200 h长时间稳定性。这项研究揭示了配体水分子调控促进高效率电催化反应的前景。 Zhang, G., Guo, W., Zheng, H. et al. Identifying and tuning coordinated water molecules for efficient electrocatalytic water oxidation. Nat Commun 15, 10845 (2024).DOI: 10.1038/s41467-024-55120-1https://www.nature.com/articles/s41467-024-55120-1