特别说明:本文由米测技术中心原创撰写,旨在分享相关科研知识。因学识有限,难免有所疏漏和错误,请读者批判性阅读,也恳请大方之家批评指正。

原创丨米测MeLab

编辑丨风云

研究背景

sp2碳连接共价有机骨架 (sp2 c-COF) 是具有通过sp2碳连接的重复有机单元的结晶多孔聚合物,由于其坚固的骨架和可调节的半导体特性而受到越来越多的关注。具有明确结构的单晶sp2 c-COF可以作为研究基本物理特性和器件性能的理想平台。

关键问题

然而,sp2 c-COF的研究主要存在以下问题:

1、目前报道的sp2 c-COF的结晶性较差

由于烯烃键的可逆性低,导致sp2 c-COF的结晶性较差。结晶性是COF材料性能的重要因素之一,较差的结晶性在很大程度上阻碍了热力学控制的缺陷校正过程(即缺陷修复),会限制其在实际应用中的性能表现。

2、单晶COF的生长是功能材料研究面临的重大挑战之一

现有的合成方法,如竞争性试剂调节的聚合、晶种生长以及通过两亲性胶束防止聚集和沉淀等,都不适用于sc-sp2 c-COF的合成。如何打破动态共价化学的限制,实现基于稳健键合化学的sc-COF合成,是当前研究亟需解决的问题。

新思路

有鉴于此,中科院宁波材料所张涛、南开大学张振杰等人报告了一种亚胺到烯烃的转化策略来形成单晶sp2 c-COF。孤立的单晶显示出矩形纳米管状域,尺寸高达约24μm×0.8μm×0.8μm,永久孔分布约为1.1nm。高度共轭的烯烃键赋予晶体增强的电子连通性,从而决定了显著的室温无金属铁磁性(8.6×10−3 emu g−1)。该方案稳健且普遍适用于合成用于未来自旋电子装置的单晶 sp2 c-COF。

技术方案:

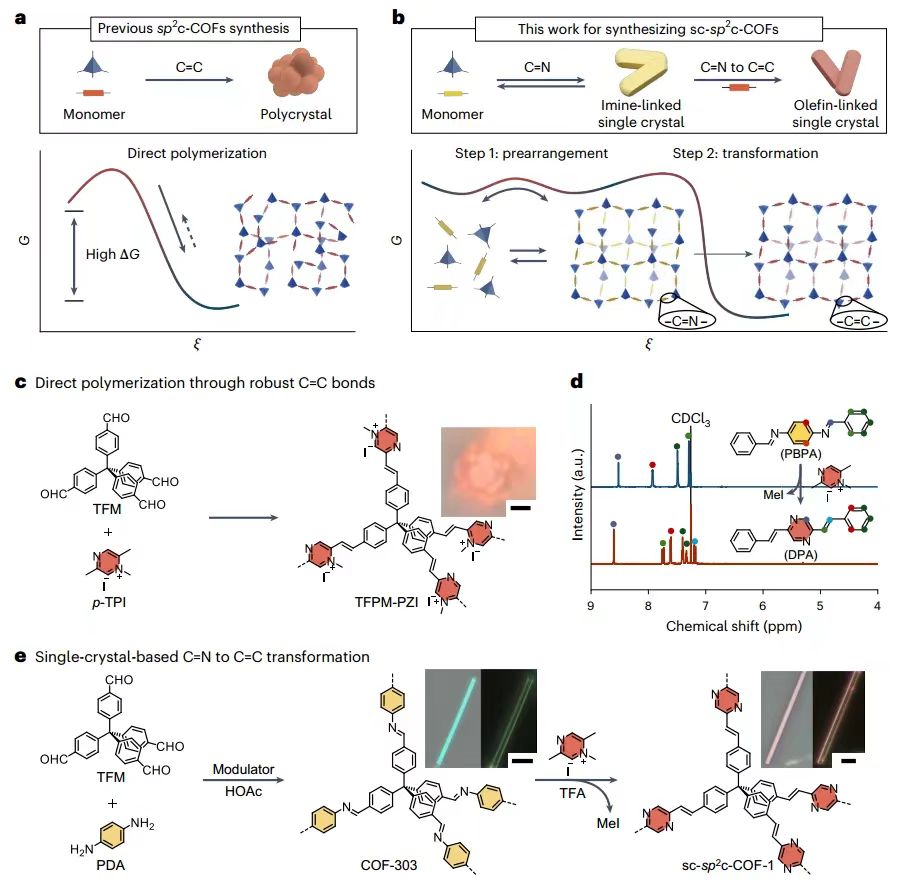

1、探究了sp2 c-COF的合成

作者以亚胺连接的sc-COF为起始材料,通过三氟乙酸催化亚胺向烯烃转化,成功合成sc-sp2 c-COF-1。模型反应研究证实了从C=N到C=C键的有效转变。

2、表征了sp2 c-COF的结构

作者通过多种表征正式了亚胺到烯烃键的转化,成功合成单晶sp2碳共轭有机框架(sc-sp2 c-COF-1),具有高结晶度和优异的光致发光性能及酸稳定性。

3、探究了合成单晶的能带结构和磁性能

作者分析了COF-303和sc-sp2 c-COF-1的能带结构,发现sc-sp2 c-COF-1具有更窄的带隙和更强的磁性能,其电子自旋共振信号在氧气环境中显著增强,显示出优异的磁性和光吸收特性。

技术优势:

1、开发了新颖的亚胺到烯烃键合转化策略

作者开发了一种新颖的合成策略,即通过亚胺键合到烯烃键合的转化,成功合成了由坚固的C=C键连接的sc-sp2 c-COF。这种策略突破了传统动态共价化学的限制,实现了基于稳健键合化学的单晶COF合成。

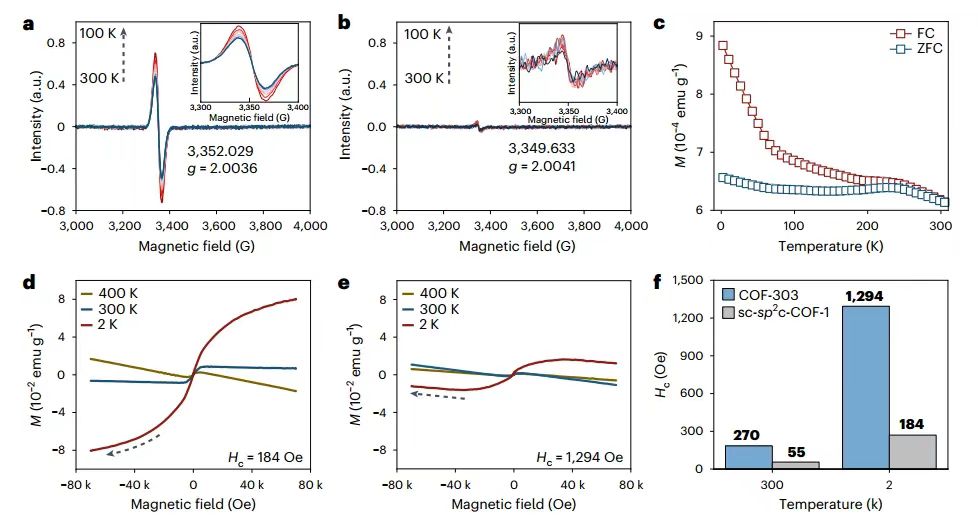

2、发现了合成的sc-sp2 c-COF室温无金属铁磁性显著增强

作者通过ESR和SQUID测量,发现sc-sp2 c-COF-1的室温无金属铁磁性得到了强烈增强。COF材料的磁性通常需要引入金属元素来实现,而本研究中通过特定的化学结构设计和合成策略,实现了无金属条件下的铁磁性增强,具有重要的科学意义和应用前景。

技术细节

sp2 c-COF的合成

在本研究中,作者以亚胺连接的sc-COF(COF-303)为起始材料,通过强酸性三氟乙酸(TFA)催化亚胺向烯烃的转化,成功合成了目标sc-sp2 c-COF-1。实验中,4-[三(4-甲酰基苯基)甲基]苯甲醛(TFM)和苯二胺(PDA)在环境温度下聚合3天,苯胺作为调节剂,得到黄色粉末状的COF-303。其实验粉末X射线衍射(PXRD)图与计算图高度一致。通过模型反应研究了键交换过程,利用1H NMR光谱和高分辨率液相色谱四极杆飞行时间质谱监测反应,证实了从C=N到C=C键的有效转变。此外,研究发现酸效应在亚胺转化为烯烃的过程中起着关键作用,酸性直接影响亚胺键的水解速率和烯烃键的重构速率。

图 亚胺转化为烯烃的策略方法

结构表征

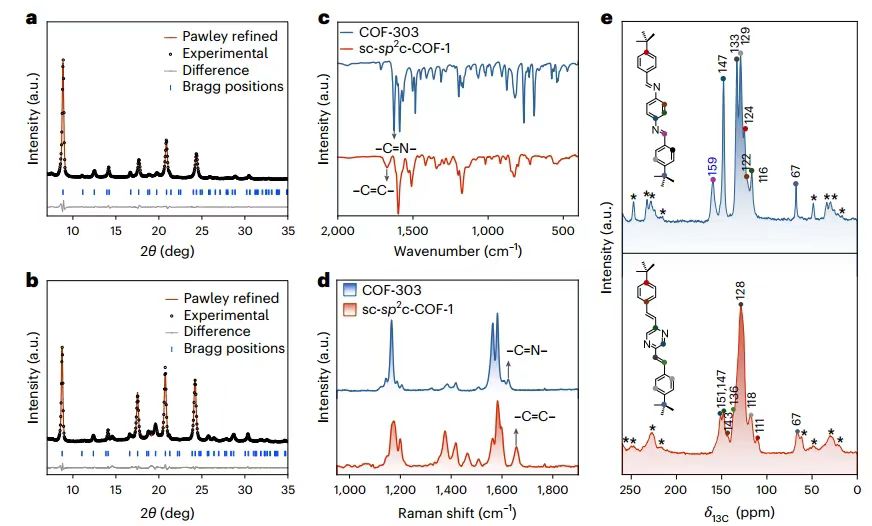

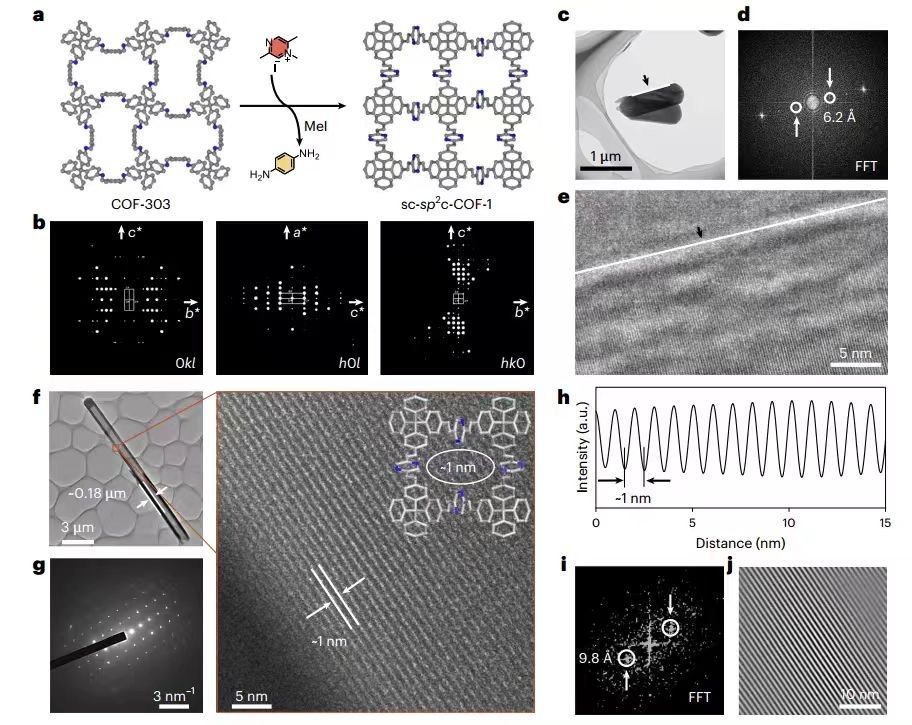

本研究通过亚胺到烯烃键的转化,成功合成了单晶sp2碳共轭有机框架(sc-sp2 c-COF-1)。光学显微镜显示两种COF均呈棒状形态,边缘均匀。PXRD分析显示sc-sp2 c-COF-1具有高结晶度,其衍射峰与COF-303相比发生小角度偏移,表明晶格结构的变化。通过FTIR、拉曼光谱、固态13C NMR和X射线光电子能谱等技术证实了从亚胺键到烯烃键的转变。sc-sp2 c-COF-1的光致发光强度增强,且在强酸条件下表现出更高的稳定性。连续旋转电子衍射(cRED)单晶分析进一步揭示了其晶体结构,晶胞参数为a=b=20.4 Å,c=8.8 Å。此外,sc-sp2 c-COF-1的孔隙率和孔径与COF-303有所不同,CO2吸附实验表明其孔径较小。该研究不仅展示了sc-sp2 c-COF-1的优异性能,还为单晶COF的合成提供了新的策略。

图 晶体和晶体的化学结构

图 单晶结构表征

能带结构和磁性能

作者通过紫外-可见吸收光谱和紫外光电子能谱分析了COF-303和sc-sp2 c-COF-1的能带结构。sc-sp2 c-COF-1显示出高达770 nm的宽光吸收范围,与COF-303相比发生红移,其光能带隙为1.72 eV,较COF-303的2.61 eV窄,这表明其π共轭增强,电子离域更广泛。ESR实验显示,sc-sp2 c-COF-1在室温下具有强共振信号,且在氧气环境中信号显著增强,表明其对氧气有响应,可能与吡嗪基团的氧气捕获有关。此外,sc-sp2 c-COF-1的磁性能通过振动样品磁强计进一步研究,其在2 K时的磁化强度约为COF-303的5倍,且具有更窄的矫顽力,显示出更高的磁场转换效率。这些结果表明,sc-sp2 c-COF-1是一种具有密集自旋的内在磁体,其低自旋轨道相互作用和增强的自旋弛豫时间使其在自旋电子器件中具有潜在应用价值。

图 单晶的ESR和SQUID表征

展望

总之,本工作提出了一种通过亚胺到烯烃的转化来合成sc-sp2 c-COF 的稳健而通用的策略。所得晶体显示出一个矩形域,其晶胞非常精细。ESR和SQUID 测量证明,与亚胺连接的COF-303相比,sc-sp2 c-COF-1具有强烈增强的电子自旋并表现出无金属的室温铁磁性。这些 sc-sp2 c-COF 表现出罕见的电子特性,可用于其他基础物理研究或颠覆性设备应用。

参考文献:

Li, S., Xu, S., Lin, E. et al. Synthesis of single-crystalline sp2-carbon-linked covalent organic frameworks through imine-to-olefin transformation. Nat. Chem. (2025).

https://doi.org/10.1038/s41557-024-01690-y