导读

尽管量子点发光二极管(QLEDs)如今得到了广泛研究,但其电荷传输机制仍然是一个持续争论的课题。本文系统地研究了蓝光量子点的温度、电场、载流子浓度依赖的空穴传输特性,提出了量子点薄膜中的本征电荷传输机制为跳跃(hopping)传输,证明了量子点薄膜的空穴传输表现为无陷阱的空间电荷限制电流,并发展了利用扩展高斯无序模型来描述量子点空穴电流随电压和温度变化的新方法。这些结论有望用于进一步定量分析QLEDs器件性能和老化机制。

01

为了提高蓝光QLEDs的稳定性,深入了解其背后的老化机制至关重要,而准确理解并描述量子点薄膜的电荷传输特性,是量化QLEDs的老化过程的前提。然而,量子点薄膜的电荷传输过程受到各种复杂因素的影响,使得直接分析其电荷传输机制变得异常复杂。

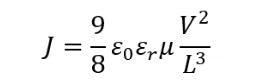

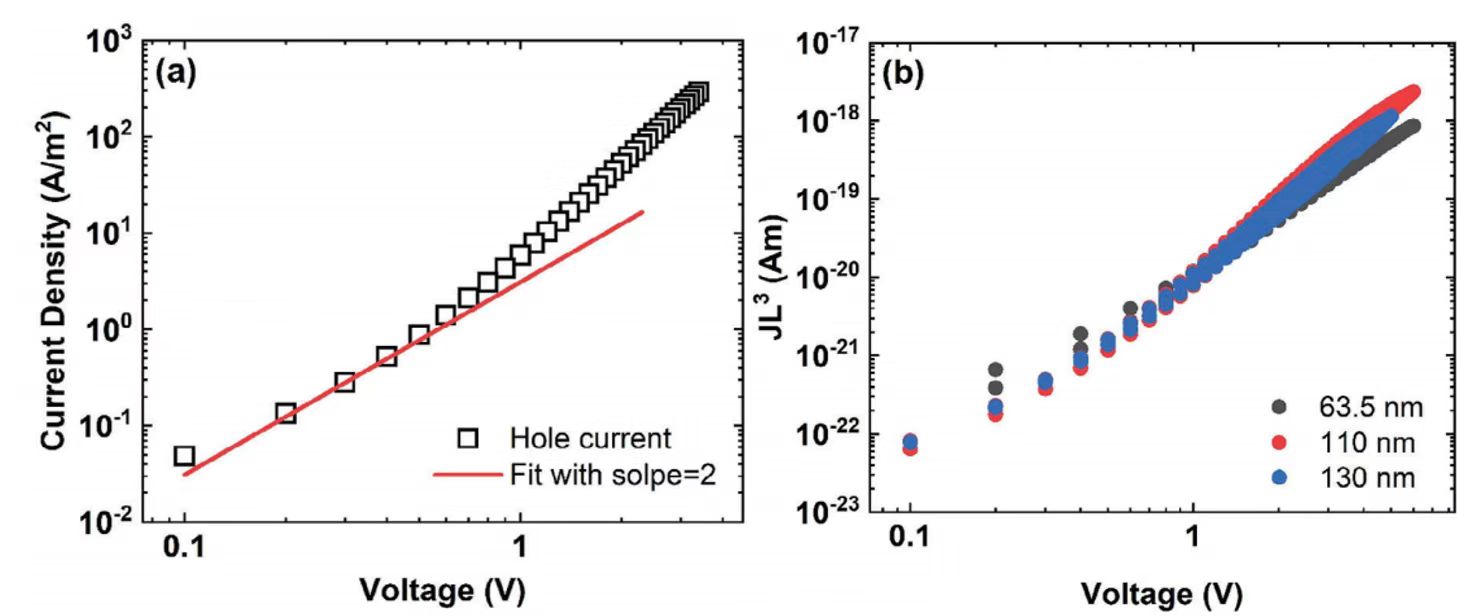

为了更好的研究量子点薄膜中的电荷传输机制,本文通过制备单载流子器件,系统研究量子点薄膜中的电荷传输及其影响因素。首先,本文对量子点薄膜空穴传输的电压依赖特性进行表征。研究发现,在低电压下,空穴电流与电压的二次方成正比,且空穴电流与薄膜厚度的三次方呈负相关,如图1所示。这种现象是空间电荷限制电流(SCLC)的特征,满足以下公式:

(1)

根据公式(1)可以得到室温条件下空穴迁移率为4.4 × 10−11 m2 V−1s−1。

图1:a) 单空穴器件的电流密度 J 与电压 V 的关系,量子点薄膜厚度(L)为110 nm。实线表示基于迁移率 μ(0) = 4.4 × 10⁻¹¹ m² V⁻¹ s⁻¹ 计算得出的空间电荷限制电流(SCLC);b) 不同厚度的单空穴器件的 JL³–V 曲线。

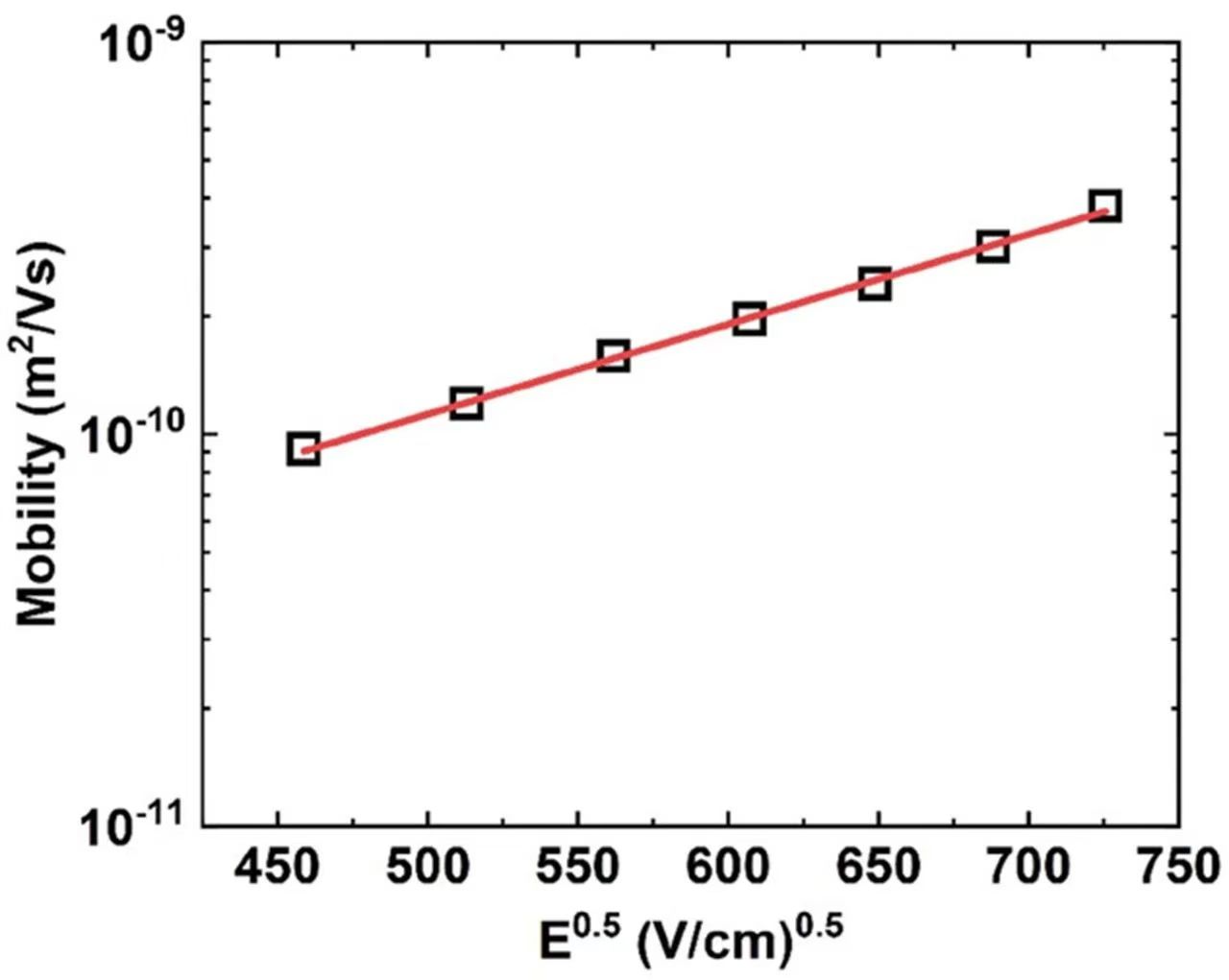

当电荷传输受到浅陷阱影响时,陷阱限制电流与电压及薄膜厚度的依赖关系与SCLC一致,此时通过公式(1)得到的迁移率为有效迁移率,并非本征迁移率。为了验证量子点薄膜内电荷传输是否受到浅陷阱的影响,我们通过瞬态响应电致发光测试(TEL)测量了空穴在量子点薄膜内的瞬态迁移率。研究发现,TEL测得的瞬态迁移率与电场的平方根成线性关系,证明了量子点薄膜的空穴传输具有电场依赖性(图2)。此外,TEL测试得到的瞬态空穴迁移率与SCLC公式得到的空穴迁移率一致,进一步证明了量子点薄膜的空穴传输不受陷阱的影响,其迁移率为本征迁移率。

图2:根据瞬态响应电致发光测试得到的空穴迁移率与电场的0.5次方的关系

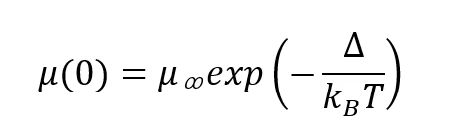

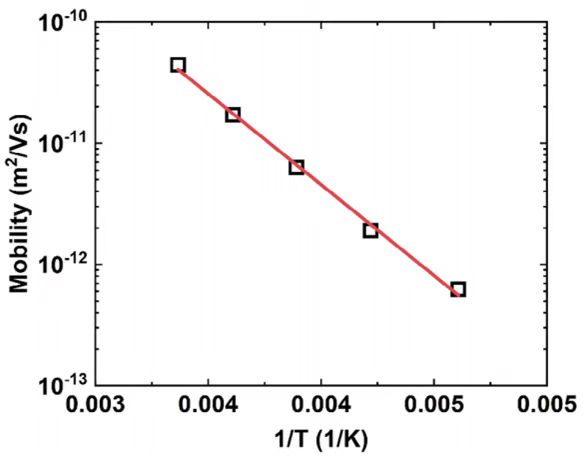

进一步,本文还研究了量子点薄膜内空穴传输的温度依赖性,并得到了不同温度下电流密度-电压(J-V)特性,如图3所示。研究发现空穴迁移率随着温度的降低而显著下降,且其温度依赖性符合阿伦尼乌斯公式,如下所示(图4):

(2)

根据公式(2)可得到空穴传输的活化能()为0.30 eV。强温度依赖性的空穴传输特性表明,在无序量子点体系中,电荷通过跳跃(hopping)在分散的局域态之间传输。这一传输机制是由于量子点体系的无序性,包括组成成分、尺寸、形状、点间距的不统一,以及量子点表面的配体和悬挂键等因素所导致的局域态形成与能量无序。

图3:不同温度下的空穴电流密度 ( J ) 与电压 ( V ) 的关系。实线是根据扩展高斯无序模型(EGDM)拟合的结果。

结合上述研究提出的电荷传输机制及迁移率的温度、电场依赖特性,本文利用扩展高斯无序模型(EGDM)模拟了全电压范围内的J-V特性,准确描述了量子点薄膜中空穴传输的电场、温度及载流子浓度依赖特性,并提取了量子点薄膜的无序度(σ=0.12 eV)、跳跃距离(hopping distance=2.8 nm)等关键参数。这项研究将加深们对蓝光QLED器件运行机制的理解,为量化QLED器件内的辐射复合速率、非辐射复合速率、效率耗损提供了坚实的基础,有助于进一步量化分析电致老化过程,明晰其老化机制,为提升QLED稳定性铺平了道路。

图4:零场迁移率与温度的阿伦尼乌斯曲线

02

牛泉,华南理工大学教授,博导,国家海外高层次人才计划入选者,长期从事新型半导体光电材料与器件基本物理机制研究,包括电荷传输与复合机制,陷阱机制,器件稳定性机理与高稳定性薄膜发光显示器件的产业化实现等。担任发光材料与器件国家重点实验室新型半导体材料与器件物理课题组组长,教育部先进材料国际合作联合实验室副主任,德国马普所高分子研究所客座研究员,入选广东省“珠江人才计划”引进创新创业团队,主持多项国家级和省部级科研基金项目。

课题组面向我国信息显示技术领域重大战略需求,围绕长期以来我国处于跟跑阶段的新一代信息显示技术关键材料与器件,开展溶液加工薄膜显示稳定性机理与效率耗损机制的研究,取得了一系列创新性研究成果。提出并证实了聚合物发光二极管的本征老化机理,设计了第一块具有高稳定性的聚合物发光二极管原型器件,解决了20多年以来困扰学术界与工业界的聚合物发光二极管老化稳定性问题,为下一代低成本、大尺寸制备薄膜显示的实现提供了重要依据。近年来,牛泉教授以第一作者/通讯作者身份在 Nature Materials、Physical Review Letters、Advanced Electronic Materials等高水平学术期刊上发表多篇论文,获授权发明专利 15 项,其中美国专利 5 项。在有机发光二极管的稳定性方面的研究被德国顶级光电期刊Photonik评论为高稳定性溶液制备薄膜显示的奠基性工作。获国家特聘专家,并被国际显示信息协会授予“未来显示之星青年领袖”奖项。多次受邀在国际显示技术会议、中国材料大会、美国材料研究学会 MRS 会议等知名学术会议上作特邀报告与短期课程。

李淑信,华南理工大学,博士生。研究方向:无序半导体的空穴和电子传输机制。

林雯欣,华南理工大学,博士生。研究方向:量子点发光二极管器件电荷传输与稳定性研究。

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aelm.202400142

导读