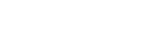

活性层中的电荷传输可以通过有机半导体的分子掺杂进行有效调控,从而显著影响有机太阳能电池的光伏性能。然而,控制体异质结(BHJ)膜中的掺杂剂分布仍极具挑战性。近日,国家纳米科学中心吕琨、魏志祥通过D18供体和掺杂受体的顺序沉积(SD)开发了一种N掺杂策略。

活性层中的电荷传输可以通过有机半导体的分子掺杂进行有效调控,从而显著影响有机太阳能电池的光伏性能。然而,控制体异质结(BHJ)膜中的掺杂剂分布仍极具挑战性。近日,国家纳米科学中心吕琨、魏志祥通过D18供体和掺杂受体的顺序沉积(SD)开发了一种N掺杂策略。

本文要点:

1) SD膜中的垂直成分分布有助于优化载流子传输路径,并且SD方法将N掺杂的N-DMBI限制在受体层上,从而发挥分子掺杂的积极作用。因此,与未掺杂的器件相比,掺杂的SD器件具有优异的电荷传输性能,并且具有抑制的电荷复合、更低的陷阱密度和增强的电荷提取性能,导致D18/L8-BO OSC具有19.55%的功率转换效率。

2) 此外,掺杂不会影响器件的热稳定性,即在80°C下加热1200小时后,掺杂的SD器件保持了90%以上的初始效率。SD掺杂方法的普遍性也在其他非富勒烯受体系统中得到了验证。总之,SD掺杂策略在构建具有增强电荷传输的高性能OSC方面具有巨大潜力。

Meiling Xie et.al Effective N-Doping of Non-Fullerene Acceptor via Sequential Deposition Enables High-Efficiency Organic Solar Cells Adv. Energy Mater. 2024

DOI: 10.1002/aenm.202400214

https://doi.org/10.1002/aenm.202400214