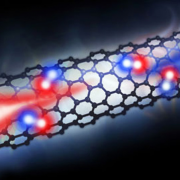

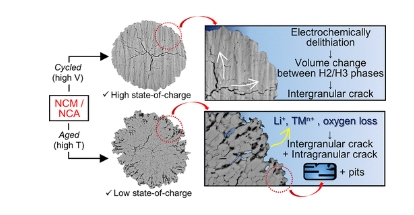

富镍层状氧化物由于其高可逆容量而作为有前途的锂离子电池正极材料而受到广泛关注。然而,晶间和晶内裂纹在超过 4.2 V(相对于 Li/Li+)的高荷电状态 (SOC) 水平下形成,这是富镍层状氧化物的一个突出失效机制。高 SOC 水平下纳米级裂纹的形成归因于 H2 和 H3 相之间的相变导致的显着体积变化。

近日,首尔大学Kyu Tae Lee报道了高 SOC 水平下的电化学裂纹形成相反,纳米级化学裂纹和凹坑形成的另一种机制在完全锂化的 富Ni层状氧化物(低 SOC 水平)中直接得到证实。

文章要点

1)这种机制与晶间应力腐蚀开裂有关,这是由高温下的化学腐蚀引起的。研究人员使用高分辨率透射电子显微镜研究了富镍层状氧化物在高温老化过程中的纳米化学腐蚀行为,揭示了微裂纹可以通过两种不同的机制发展:电化学循环和化学腐蚀。

2)值得注意的是,即使在完全放电状态(低 SOC 水平)下也会发生化学腐蚀裂纹,而电化学裂纹仅在高 SOC 水平下观察到。这一发现提供了对富镍层状氧化物复杂失效机制的全面理解,并提供了提高其电化学性能的机会。

参考文献

Suyeon Lee, et al, Revealing the Nanoscopic Corrosive Degradation Mechanism of Nickel-Rich Layered Oxide Cathodes at Low State-ofCharge Levels: Corrosion Cracking and Pitting, ACS Nano, 2024

DOI: 10.1021/acsnano.4c00202

https://doi.org/10.1021/acsnano.4c00202