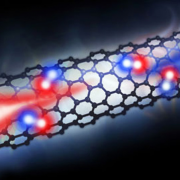

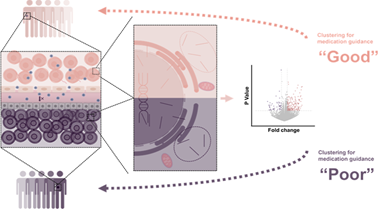

尽管增强的渗透性和滞留性(EPR)效应能够用于实体肿瘤的被动靶向治疗,但EPR效应的异质性仍会导致多种纳米药物难以产生有效的临床结果。因此,了解EPR效应的机制对于克服纳米药物的临床转化面临的挑战至关重要。有鉴于此,东南大学张宇教授、涂景教授和武昊安研究员建立了一种可靠的方法,即利用联合的放射基因组学和临床磁共振成像(MRI)技术以及基因集通路富集分析揭示影响纳米颗粒(NP)通过EPR效应转运到肿瘤中的关键因素。

本文要点:

(1)实验构建了聚乳酸-羟基乙酸(PLGA)包覆的Fe3O4 NPs造影剂,并通过MRI观察和定量分析了NPs的单层和多层分布,从而提高了MRI评价血管通透性的准确性。

(2)通过基因本体(GO)和京都基因和基因组数据库(KEGG)对基因和通路的富集分析,研究者发现了多种影响血管通透性的基因,如Cldn1、Dlg2、Bves、Prkag3、Cldn10和Cldn8,它们与肿瘤血管的紧密连接有关,并且能够控制肿瘤血管的通透性。综上所述,该研究设计了一种MRI支持、能够增加从遗传筛选中收集的数据广度的方法,有望为临床患者的分层和个性化治疗奠定重要的理论基础。

Di Liu. et al. Magnetic Resonance Imaging-Based Radiogenomic Analysis Reveals Genomic Determinants for Nanoparticle Delivery into Tumors. ACS Nano. 2024

DOI: 10.1021/acsnano.4c09387

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.4c09387